|

医学記事 医療や健康に関する相談は各医療機関へ |

主に人間の体に侵入し感染症を誘発する病原微生物に対して使用される。人間の体は菌と同じく細胞で出来ているため、菌に特異的な細胞構造を攻撃するように設計されている(選択毒性を持つ)物が多い。

「抗生物質」「抗生剤」と呼ばれることもあるが、それらは抗菌薬の中でも「微生物の産生した抗菌作用のある物質」を指した言葉である。実際抗菌薬の大半は抗生物質であり、ほぼ同義として使われている。

世界で初めて発見された抗生物質「ペニシリン」が1940年代に実用化されてから、抗菌薬の開発は盛んになった。抗菌薬がなかった頃、負傷兵は破傷風などにかかって死ぬか、化膿を防止するため腕を切り落とすなどの対処しか取られていなかったため、第二次世界大戦では多くの兵を(主に連合国側で)救った。

その一方で、1960年ごろから抗菌薬に耐性を持つ病原菌(耐性菌)が出現し始めており、現在も問題になっている。

抗菌薬の開発と耐性菌の出現はいたちごっこであり、耐性菌をいたずらに生み出さないよう適正使用が求められている。そのためには弱い菌に強い抗菌薬をむやみに使用しないのは勿論のこと、生き残りを出さないよう確実な殺菌をすることが重要となる。近年は解析の研究が進み、体内での濃度に効果が依存する薬(濃度依存性)、菌が発育できない濃度を上回っている時間に効果が依存する薬(時間依存性)が判明し、それに合わせた投与設計の見直しが行われつつある。

症状が収まったからと言って薬を飲むのをやめてしまうと生き残った菌に耐性がつく恐れがあるので、処方通りしっかり飲みきることが大切である(胃腸障害やアレルギーなど気になる症状が出た場合は医師や薬剤師に相談を)。

ちなみに細菌と真菌(カビ)、ウイルス、寄生虫、原虫は全く別物なので、それらの感染症に抗菌薬を使用しても根本的な治療効果は得られない(免疫力の低下による合併症を防ぐ役割はある)。治療には「抗真菌薬」「抗ウイルス薬」などそれぞれに対応するものを使わなければならない。

風邪の原因は大半がウイルスだが、病院に行くと抗菌薬が出されることがある。これは風邪によって粘膜が腫れたりすると菌が増殖しやすくなり、副鼻腔炎、中耳炎、膀胱炎など二次的な感染を引き起こすことがあるので、それを抑えるため。前述の耐性菌の問題もあり、この処方については賛否両論である。

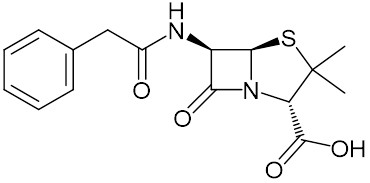

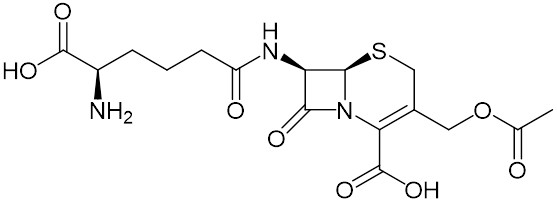

β-ラクタム環という特徴的な構造をもつ抗菌薬。菌に特異的な細胞壁(ペプチドグリカン)の合成に関わる、トランスペプチダーゼという酵素を阻害する。菌は細胞壁を作れず浸透圧で崩壊し、免疫細胞の餌食になる。細胞壁を持たない「マイコプラズマ」という特殊な菌には無効。

菌が防御のために出す「β-ラクタマーゼ」という酵素で分解されてしまうが、それを阻害する薬剤(スルバクタム、クラブラン酸など)を組み合わせた合剤が対策として開発されている。

以下に挙げるペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系などに分類される。

1928年にアレクサンダー・フレミング(英)が青カビから発見した世界初の抗生物質「ペニシリン」を基にした抗菌薬。1940年代に実用化された。天然のペニシリンは胃酸で分解されやすく注射でしか使用できなかったり、一部の菌にしか効かなかったりと欠点が多かったが、それを補う形で開発が進んでいった。名前の語尾に「~シリン」とつくものが多い。

セフェム系、ニューキノロン系の台頭で主力を退いた感はあるが、アミノ基をくっつけて吸収を改善した「アモキシシリン」がピロリ菌の除菌に、耐性が高く院内感染が問題となりやすい「緑膿菌」にも有効な「ピペラシリン」が重宝されていたりとまだまだ現役である。多くの菌に効く「広域ペニシリン」はグラム陰性桿菌に第一選択で用いられる。

1960年代ごろからペニシリン耐性菌の問題が騒がれ始め、それに対抗するためメチシリン(現在は殆ど使われていない)が開発されたが、1990年代からメチシリンをはじめとした多くの薬物に体制を持つ「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)」が大きな問題となっている。

現在、MRSA感染症に対してはバンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシン、リネゾリド、ダプトマイシンの5剤が有効とされている。

1960年代に実用化された。ペニシリン系に比べて酸に強く、ペニシリン耐性菌にも効いたことからペニシリン系に代わって主力として重宝されたが、何にでも多用されすぎた結果か1980年代ごろから同じように耐性菌が問題になり始めた。腸内の菌バランスを崩して偽膜性大腸炎を起こすことが多いとされる。名前の頭に「セフ~」とつくものが多い。

菌は構造からグラム陽性菌、グラム陰性菌に大きく分けられるが、セフェム系はグラム陰性菌に対する効果が弱かったため、それを改善するように開発が進んできた。

第2世代の「セフォチアム(商品名:パンスポリン)」は多くの菌に効き、小児にも使用できることから重宝される。

第4世代の「セフェピム(商品名:マキシピーム)」も黄色ブドウ球菌や緑膿菌など院内感染の原因菌にも効くことから世界的によく用いられているが、腎臓で排泄されるため腎機能が低下していると意識障害など脳症の副作用が出ることがある。

ちなみにペニシリン系が第二次世界大戦で用いられたのに対し、セフェム系はベトナム戦争で主に用いられた。

β-ラクタマーゼで分解されにくく、非常に多くの菌に効く。そのため「とりあえず」という形で使われることもあるが、本来は多剤耐性菌による悪性の感染症などに最終兵器として使うもの。近年耐性菌が大きな問題になっている。名前の語尾に「~ペネム」がつくことが多い。

腎臓にあるデヒドロペプチダーゼIという酵素で分解されやすく、分解物が腎臓を悪くすることがあるため、酵素を阻害する「シラスタチン」という薬との合剤で用いられることもある。「メロペネム(商品名:メロペン)」はこの酵素で分解されにくいよう改善されている。

β-ラクタム環に他の環がくっついていないことから命名された。緑膿菌を含むグラム陰性菌に効くが、高価なこともあり第一選択薬となる機会が少なく、影が薄い。ペニシリン系やセフェム系にアレルギーがある患者に対し代替薬として用いられている。

細胞壁の前駆体にくっついて細胞壁合成を阻害する。デビューは1955年と早かったものの、腎障害、第8脳神経(内耳神経)障害など副作用が多く人気が出なかった。その後問題となった各種耐性菌に効果があることから、再び使われるようになった。バンコマイシン、テイコプラニンが主に使われているが、近年バンコマイシンの耐性菌が問題になっている。

有効血中濃度と副作用の出る濃度が近く、血中濃度の測定が必要になる。また急速な点滴はアレルギーのような症状(レッドネック症候群)を誘発するので60分(テイコプラニンは30分)以上かけて点滴するなど、注意すべきことが多い抗菌薬。

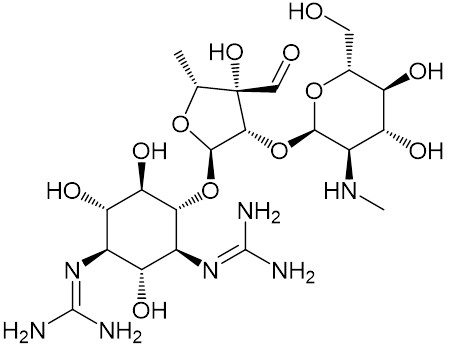

タンパク質を合成する細胞内小器官「リボソーム」のはたらきを阻害する。ヒトも細菌と同じようにリボソームを持つが構造が異なるため、細菌へ特異的に作用するよう設計されている。

ペニシリン系に続いて1940年代に開発され始めた。消化管吸収が悪いため注射で用いる。語尾に「~マイシン」とつくものが多い。有効血中濃度と副作用(腎障害、第八脳神経障害など)の出る濃度が近く、血中濃度の測定が必要になる。

不治の病とされてきた結核の治療薬「ストレプトマイシン」が有名である。ちなみにストレプトマイシンの発見者は大学院生のアルバート・シャッツで、研究を始めて3ヶ月ほどで発見したという。これを上司の微生物学者ワクスマンが自分が発見者と主張し、発見者としてノーベル賞を受賞した。裁判にまでもつれ込んだが、最終的にシャッツは「ワクスマンの共同研究者」ということになった。

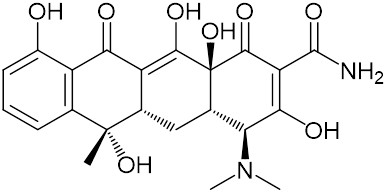

構造中に4つの環を持つことから命名された。語尾に「~サイクリン」ととつくものが多い。様々な菌に効くが、菌交代現象、光線過敏症など副作用が多いのが難点。骨や歯の着色、成長抑制の副作用があることから、妊婦、授乳婦、8歳未満の小児への使用は避けなければならない。

金属イオンと結合しやすいため、牛乳と一緒に飲むとカルシウムとくっついて吸収が低下してしまう。骨や歯への着色もこの性質によるもの。

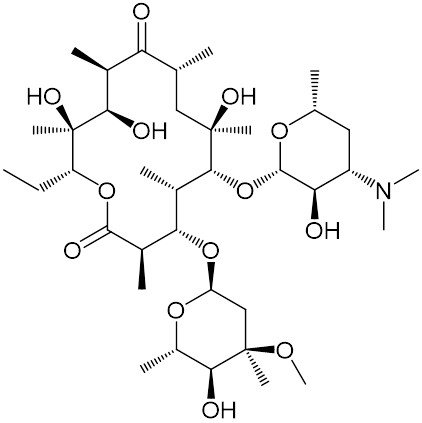

1952年登場。構造中に大きな(=マクロ)環を持つ。語尾に「~スロマイシン」とつくものが多い。いろいろな菌に効き、「みんな使ってるから」という日本的な理由で人気がある。肝臓で代謝されるため、肝障害を起こすことがある。

細胞壁がないためβ-ラクタム系の効かないマイコプラズマにも有効だが、近年耐性化が進んでいる。その他、他の抗菌薬で対処しにくいレジオネラやクラミジアにも効き、ピロリ菌の除菌にも用いられる。

また弱点として「苦い」ことが挙げられる。苦味は小児の服用を不規則にするので、耐性菌出現の原因になり得るためである。そのため各社は飲みやすいよう甘い味のコーティングなどを施しているのだが、多くは酸性条件である胃で溶けるよう設計されているため、甘酸っぱいジュースなどと一緒に飲む(あるいはジュースを飲んだ後に飲む)とコーティングが溶けて悲惨なことになるので注意が必要。

構造中に塩素(chlorine)を含む。腸チフスやサルモネラに有効である。安価であるため主に東南アジアの発展途上国などで使われているが、造血機能障害を起こすことから日本では点眼液や産科の膣錠など限られたところでしか使われていない。

1962年にリンカーンという土地で発見されたためこう命名された。「リンコマイシン」「クリンダマイシン」など名前に「リン~マイシン」とつくものが多い。

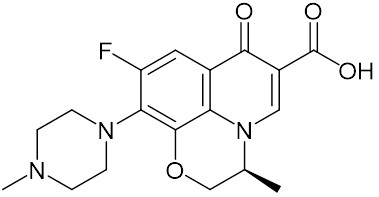

キノロン系と呼ばれる「ナリジクス酸」を基に開発された抗菌薬。DNA合成に関わるDNAトポイソメラーゼに作用し、DNA合成を阻害する。構造中にフッ素を導入することで効果を高めており、語尾に「~フロ(fluoro=塩化物)キサシン」とつくものが多い。薬効は濃度依存性のため、1日分を1回で投与する。

吸収がよく、多くの菌に効くので経口投与の抗菌薬としては現在最もよく使われている。特にレボフロキサシン(商品名:クラビット)は非常にメジャーであり、外来で処方される抗菌薬としてド定番。2010年には抗うつ薬のパロキセチン(商品名:パキシル)やアルツハイマー治療薬のドネペジル(商品名:アリセプト)等と共に特許が切れることから医薬メーカーの収益に重大な影響を与えるとして「2010年問題」と騒がれた。

また大部分が未変化体で腎排泄されるため、尿路感染症の治療にも用いられる。

前述のテトラサイクリン系と同じく、金属イオンと結合するため牛乳と一緒に飲むと吸収が低下してしまう。骨のカルシウムにもくっついて関節障害や成長障害を起こすことがあるので、小児への使用はほぼ全ての薬剤で禁忌になっている。

細菌のDNA合成で原料となる葉酸の合成を阻害することで、菌を殺す薬。

葉酸の原料となるパラアミノ安息香酸に構造が類似しており、菌体へ代わりに取り込まれることで葉酸合成を阻害する。構造中に硫黄(sulfur)を含むため「サルファ剤」とも呼ばれ、名前の頭に「スルファ~」とつくものが多い。

特に「スルファメトキサゾール」は葉酸の活性化を阻害する「トリメトプリム」との合剤(ST合剤)が発売されており、ニューモチスシス肺炎に使われる。

同じように葉酸代謝に拮抗する抗リウマチ薬などとの併用は作用が増強されるため注意が必要となる。

抗菌薬に特徴的な副作用。抗菌薬によって腸内の細菌バランスが崩れ、通常増殖しない菌が増えて害をなすこと。薬剤耐性の高い菌ほど生き残って増えやすくなることが多い。

クロストリディオイデス・ディフィシル菌による偽膜性大腸炎が代表的なもので、リンコマイシン系、ペニシリン系、第2世代セフェム系に多い。バンコマイシンの経口投与などで治療する。

掲示板

11 ななしのよっしん

2023/11/11(土) 20:34:56 ID: vNko1319Yj

手術に欠かせない抗菌薬、30年ぶりに国産化…政府の製造設備への助成で中国依存の脱却図る

https://

すげえ大事なもの完全に中国に依存してて驚いたわ

12 ななしのよっしん

2023/11/11(土) 20:38:09 ID: MpeFKeVPy4

いい感じに弱体化の始まったタイミングで国産化出来てよかったな

13 ななしのよっしん

2023/12/12(火) 18:13:28 ID: eQmHU0hH4g

No.16 家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌 | 西尾道徳の環境保全型農業レポート https://

抗生物質自体は大半分解される

だが耐性菌は生き残る 加熱殺菌が有効

提供: Pyun Pyun

提供: HIROMI

提供: しろたん

提供: 弦巻こころ

提供: あやはやかお

急上昇ワード改

最終更新:2025/04/13(日) 06:00

最終更新:2025/04/13(日) 06:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに

入っています。

追加に失敗しました。

ほめた!

ほめるを取消しました。

ほめるに失敗しました。

ほめるの取消しに失敗しました。