- ほめる

(20) - 掲示板を見る

(97) - その他

Second Life(セカンドライフ)とは、米サンフランシスコにあるLindenResearch社の開発スタジオLindenLabが開発・運営しているメタバース(チャットサービス)である。

【注意】ニコニコでは仕様上「SecondLife」としている

概要

リアルネットワークスの元最高技術責任者であるフィリップ・ローズデールが、SF小説「スノウ・クラッシュ」を参考に考案したとされるサービスで、2003年に公開された。旧名称はリンデンワールド。

出資者はかつて人気だった表計算ソフト「ロータス1-2-3」の開発者ミッチ・ケイパー(Mitch Kapor)、ネット通販大手「Amazon」のジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)など。

最盛期の2007年には110万人もの月間アクティブユーザーを擁していた。[1]

見た目がゲームっぽい一方、非常に自由度が高いため、ゲームであるという意見(MMORPGを元に文献無しで語る自由気ままなゲームファン)とゲームではないという意見が存在する。

当時の週刊アスキー等の紹介文献を丁寧に分析すると、1980-90年代のルーカスフィルムのチャットサービス「Habitat(日本版は富士通Habitat)」のグラフィックを2Dから3Dに、通信回線をパソコン通信からインターネットに変えただけだった。当時の大手メディアがいうほどの目新しい要素はなかった。

「Habitat」は、1970年代にヨーロッパで登場した「MUD(Multi-User Dungeon、マルチユーザーダンジョン)」とのテキストベースのネットゲームを1980年代にグラフィク化(2D化)する過程で生まれたMMORPG→チャットサービスである。ゲーム要素を残したMMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game、大規模多人数型オンラインロールプレイングゲーム)とは姉妹関係になる(ゲームファンが正しく広めることができず、面倒なことになった要因)。約2年間のベータテストは好評であったが、公式リリースするとあまりにも人気がありインフラが持たないおそれがあるとして断念。代わりに縮小させた「Club Caribe」をリリースさせた。

ものづくりはセカンドライフ内制作ツールだけでも作れるので、簡単なものなら作った経験のあるユーザーが多い。作ったものは配布、販売、あるいは他人の製作物を貰う、購入することも可能である。

ニコニコ動画上でのタグは「SecondLife 」が利用される。略称のSLも使われるが、蒸気機関車と被るので推奨されない

」が利用される。略称のSLも使われるが、蒸気機関車と被るので推奨されない

なお、この記事は攻略Wikiではないから原則ユーザー向けハウツーは記載しない。公式WikiやBlog記事を参照してほしい。

特徴

3DCGによる商用メタバース(商用チャットサービス)である。

ゲーム内には、友達同士が集まって会話できるカフェ、多くの人がダンスし、DJが音楽を流すクラブ、ミュージシャンがストリーミングオーディオによって行うライブやコンサート、土地を持っていなくてももの作りができるサンドボックス(砂場)など、様々な活動のための場所が存在する。特にチャットや趣味を実現する場として利用するユーザーが多い。

アカウント

アカウントはプレミアムアカウント(有料)とベーシックアカウント(無料)がある。2003年当初はプレミアムアカウントのみで月14.95米ドルが必要だった。その後運営費を土地レンタル代に求めるようにし、代わりとしてベーシックアカウントが設けられた(EnterpriseWatch 行宮 2006/12/4)。2021年現在は月契約11.99米ドル、四半期契約10.99米ドル、年契約8.25米ドルの3つのコースが用意されている(公式「プレミアム会員について

行宮 2006/12/4)。2021年現在は月契約11.99米ドル、四半期契約10.99米ドル、年契約8.25米ドルの3つのコースが用意されている(公式「プレミアム会員について 」)。ニコニコのプレミアム会員と一般会員のようなもの。

」)。ニコニコのプレミアム会員と一般会員のようなもの。

アカウント登録サイトは日本語化されている(SecondLife日本語公式サイト )。

)。

アカウント数

2006年1月時点で10万程度だったが10月半ばには100万を突破、12月3日現在約176万に達していた(EnterpriseWatch )。2013年6月20日現在3600万。

)。2013年6月20日現在3600万。

コミュニケーション

他のユーザーとのコミュニケーション方法はVRChatのようなボイスチャットに加えて文字によるチャット、インスタントメッセージが用意されている。

ボイスチャットにおいては土地の設定で禁止することができる。

創作

セカンドライフはほとんどのオブジェクトがユーザーによって作られており、著作権も作ったユーザーに帰属する。オブジェクトとは、家や乗り物などの3Dオブジェクトや、画像ファイル、音声ファイル、モーションファイル等のあらゆる物を指す。

オブジェクト

当初のプリム(プリミティブ,Primitive)から、スカルプテッドプリム、メッシュに移行しておりサービス内で作るより、外部ソフトウェア(例えばBlender)を使い製作したものをアップロードするのが主流である。

表示処理は負荷の関係上、PC側でOpenGL2.x以降の3DCG表示プログラミングAPIを利用して行う。一般論としてノートPCよりゲーミングPCが推奨され、一時期クラウドゲーミングサービス「SLGo」が登場した理由になっている。

スカルプト(Sculpt):彫刻するような感覚で直感的にモデリングをする手法。外部ソフトでテクスチャ画像データを作り、アップロードさせて反映する。

メッシュ(Mesh):ポリゴンメッシュのこと。頂点・辺・面の集合体。外部ソフトで作られたメッシュと呼ばれるモデルをアップロードする。

スクリプト

オブジェクトはLSL(Linden Scripting Language)と言われるC言語に近い独自スクリプト言語でオブジェクト等を制御する。スクリプトを実行する仮想マシン(Virtual Machin、VM)はLSOであったが、マイクロソフト社の傘下企業が開発するオープンソース&フリーウェアのMono(ソフトウェア)も導入したことにより高速化や使えるメモリ容量の増加を図った。スクリプトの処理はサーバー(SIM)側で行う関係で、スクリプトの出来不出来は同じSIMに居るユーザー全員に影響が出る問題を抱えていた。

2025年3月にLuau(読み:ルアゥ)をベースとした新スクリプト言語SLuaのアルファ版がリリースされた ※1。 LuauはもともとRoblox(ロブロックス)とのゲームやオンラインゲームを作成するプラットフォーム上で開発されたLua5.1.4をベースとしたスクリプト言語※2。2025年3月リリース版は従来のLSOやLSLと同じくサーバー(SIM)側で処理を行う仕様で、いずれは本来のビューア側で処理される仕様のものがリリースされる見込み※3。

※1 新スクリプト言語「SLua」アルファ版リリースについて 2025年3月14日更新

2025年3月14日更新

※3 LindenLabがLuaアルファテストを正式に発表 2025年3月14日更新

2025年3月14日更新

労働

サービス内で他の住人と雇用契約を結び労働をすることができる。様々な職種が存在するがほとんどチャットによる接客業である。

これらの労働に対する対価、いわゆる賃金は雇用主から代用通貨「リンデンドル」で支払われる。接客業に絞り込むと流行当時(2007-2009年)は現実世界でもメイド喫茶に代表されるコンセプトカフェが流行していたこともあり、SecondLife内でもそのような喫茶店やバーを模したチャットスペースで働く住人が引き続き存在している。またチャット場に遊びに来る住人から店内に設置されたチップジャーを介してリンデンドルを渡されることもある。このリンデンドルはいつでも米ドルと交換することができる(後述)。

代用通貨(トークン)「リンデンドル」

ゲーム内通貨であるリンデンドル(L$)は、270L$≒1米ドルに相当し、いつでも法定通貨(リアルマネー)とゲーム内代用通貨(トークン)の交換が出来る。ユーザーはこの通貨を使ってゲーム内での取引、商行為を行う事も出来る。ただし通貨として円を使う日本人にとって為替変動リスクや為替手数料が別途課されているために労力の割には利益が少ないとされている。[2]

この仕組みはクリエイティブ・コモンズの提唱者のローレンス・レッシグ(ハーバード大学教授)が提案した(ITmedia 2007年2月23日 )。

)。

クリエイター奨励プログラムを活用されているニコニコユーザーなら理解できると思うが、日本の税制上20万円を超える収入があると雑所得として確定申告が必要になる。雇用労働者の場合は税金調整内容が雇用主に報告されることになるので、雇用契約、たとえば無許可副業の禁止などの定めが問題になるから、説明ができるよう準備しておかなければならない。

運営者がユーザーへリンデンドルを売り渡すことや購入することはない。またユーザー間で売買することも事実上禁じられている(後述)。2020年現在、公式取引市場を介しユーザー間で売買を行う。

シミュレーター仕様

世界はSIM[3]と呼ばれる256m四方の土地単位で区切られている。多くのSIMがつながったメインランドと呼ばれるリンデンラボが運営する大陸と、単体か関連SIMのみで構成されるプライベートSIMとがある。総面積は東京都と同じくらいである。これらのSIMは任意にインスタンスを立てること(住人が一時的にコピーし立ち入り制限を加えるなどより柔軟な活用)はできない。

SIM丸ごとや小さな土地まで様々なタイプの土地が存在し、借りることもできる。これらはイベントやカフェやショッピングモール作り等、法令および規約の範囲内で自由に行うことができる。

アバター

アバター文化は成人リアルアバター(現実の成人に近いアバターメイキング)が主流である。VRChatなど多くのVRベースのものとは違い着せ替え人形のように着せ替えができる部分もアバターメイキング上大きなアドバンテージである。服やアクセサリー、小物を単体購入するだけで多彩なファッションが簡単に楽しめる。ただし凝るとグラフィック処理が複雑になり、イベント参加や動画撮影時などに支障がでるので悩みになっている。

ニコニコユーザーにとってはアバターは超絶不評であった。「バタ臭い」に始まり「きめぇ」弾幕が流行った。

サービス内婚姻

SecondLifeではユーザー同士の婚姻が可能になっており、専用ページからプロポーズをして相手の同意を得られれば手数料10リンデンドルで成立し、お互いのプロフィールにユーザーIDが記載される。別姓婚であり、ユーザーIDは変わらない。サービス内で挙式を挙げることもできる。離婚も可能で、25リンデンドルの手数料がかかる。

歴史

一過性ブームとブーム終焉、縮小化

2006年5月、米ビジネス誌「ビジネスウィーク」に、ドイツ系中国人がシミュレーションサーバーのホスティング等を行って多額の利益を得たことが報じられ、サービスが全世界に知られることになった。(セカンドライフと実社会の経済格差=100倍の価値は @IT 2007年2月8日) →AnsheX(英語)

@IT 2007年2月8日) →AnsheX(英語)

当時のIT業界では、(2005年9月のティム・オライリーの論文がきっかけとなり)「Web2.0」というキーワードが注目されていた。このWeb2.0ブームがやや沈静化する時期がSecondLifeブームが起こる時期に相当する。人々がWeb2.0の次世代に当たるWeb概念を求めていた時期に米ビジネス誌がSecondLifeを紹介してブームになり、日本でも企業や個人が話題に乗り遅れまいと行動し、ブームは加熱した。

しかしSecondLifeはWeb2.0の次を担うサービスとしてはやや使い勝手が良くなかったようで、ニコニコ動画(2007年~)、YouTube(2005年~)といった動画共有サイト、ブログ(日本においては2002年)やTwitter(2006年~)といったより使い勝手がいいWeb2.0サービスに押され、ブームは急速に沈静化していった。

どの時代でも流行の牽引役は小学高学年から大学生までの若年者であるが、当時の若年者であるさとり世代(おおよそ1990年代生まれ)にニコニコ動画等を通してお口に合わないと拒否されたこともある。

(PCに要求される)3DCG性能に限っても、両親が使っているノートPCでさくさくと動き、権利者やクリエイターの好意により課金要素がない、見た目がかわいく仕上がるMikuMikuDance(MMD、2008年)に人気が奪われたのもあるだろうし、その後登場のMinecraft(Java版は2009年)人気も影響した可能性がある。

メディア報道ではITmedia(ソフトバンク系)が2007年1月にSecondLife支局開設の意向を発表したものの 同年3月には実際体験して当時のユーザーの声を聴いた結果なのか不評を報じている

同年3月には実際体験して当時のユーザーの声を聴いた結果なのか不評を報じている 。そういえばアカウント取得がアレ

。そういえばアカウント取得がアレ と最初から疑問を持っているふしがあり、それでもいくらなんでも2か月でダメ出しはプロとして早すぎないかとは思うが 。試しにアカウント取ろうかと思っていた人に冷水を浴びさせたのは間違いない。

と最初から疑問を持っているふしがあり、それでもいくらなんでも2か月でダメ出しはプロとして早すぎないかとは思うが 。試しにアカウント取ろうかと思っていた人に冷水を浴びさせたのは間違いない。

2009年5月にも再検証と称してダメ出し をしている。失速は何も分かっていないメディアによる風評加害も考えられる。

をしている。失速は何も分かっていないメディアによる風評加害も考えられる。

一部のユーザーは、SecondLifeブームは日本の大手広告代理店電通によるステルスマーケティングだったのではないかと噂している。ITmediaの2007年9月10日付記事によると電通にSecondLife案件が持ち込まれたのは2006年4月頃である。LindenLabはすでに日本市場への参入を計画しており、直接話し合いが持たれることもあったという。電通は取引企業にSecondLifeを紹介、同年末に、より詳しい話を聞きたいとの声が増えてきた。それを受け2007年2月下旬、デジタルハリウッド大学院(学校法人ではなく営利法人運営の大学院)との共同で「SecondLife研究会」を立ち上げ、法律、セキュリティ問題などの諸課題の解決とビジネスの可能性を探った。研究会第1回企業向けセミナーには、96社、300人の参加があったという。結果、同年8月24日に「バーチャル東京」がオープン。最初の企業はTBSとみずほ銀行、慶応義塾大学だった。しかし、ITmediaは同記事でも、お約束かとダメ出し。アスキー(KADOKAWA系)2007年8月24日の、電通によるメディアプレビューの様子を伝える記事では、『メディアの3人に1人が「そのうち廃れる」との評価をしていると発言があった』と報じている。

この頃、ニコニコ動画では当時勢いが出始めたボーカロイド勢によるSecondLifeへダメ出しをする替え歌「セカンドライフは流行らない ロボットが歌う 」(原曲はエアーマンが倒せない)が投稿されてぷちヒットするなど、いわゆる「例のアレ」扱いされている。

ハードウェア条件の問題も考えられる。要求されるOpenGLのバージョンは2.x以上であるが、策定時期が2006年と最新すぎるもので、多くの人のPCでは動かなかった可能性も考えられる。事実動かないと報告する当時のブログ記事を見かけたこともあり、「セカンドライフライフは流行らない~」でも「最新のパソコンがないと…」との歌詞がある。

2007年からのスマートフォン、iPhone等の「モバイル」への流れにも勝てず、SecondLifeは国内外とも縮小へ向かった。(LindenLab、SecondLifeの乗り越えるためにゲームスタジオ「LittleTextPeople」を買収 )(平成29年情報通信白書

)(平成29年情報通信白書 総務省)

総務省)

SecondLifeに参入した企業は2008年以降軒並み撤退し、それに合わせユーザーも次々と辞めてしまい、実質2006年~2009年までの短期間のブームに終わった。

2009年にビズインターナショナルの「XingWorld(エキシングワールド)」を巡る詐欺等事件(2013年4月、執行猶予つきの有罪判決)も起き、その影響も受け、日本国内ではトドメを刺された形になった。当時、ニコニコ動画では同サービスのプロモーションビデオ内の「ご安心ください」が流行した(「安心できねーよ」との消費者の気持ちが込められている)。

ブーム当時、国内外でSecondLifeのようなサービスがたくさん生まれたが、2010年代以降は閉鎖が進んでおり、ユーザーのSecondLifeへの合流がみられる。

(一過性の人気になる傾向は、前世代の富士通Habitatシリーズにも見られた。1990年にスタートし1994年に1万人、1996年に1万5,000人と増加していったものの、1998年に4万人近くをピークに転じ減少していった。たぶんネットワーク利用のコミュニケーションサービスの特徴かもしれない)

2019年、当時のCEOであるエッベ・アルトバーグは「月間アクティブユーザー数が100万人から80万人に減少した」と語る。(インタビュー動画:SecondLifeとSansarの将来についてLindenResearch社CEOエッベ・アルトバーグ氏が語る 2019年4月5日 New World notes)。影響力は失われたとみられるが、利益が出ているので引き続きサービスは継続する方針である(セカンドライフのLinden LabがVRシミュレーションのベータ版を公開

2019年4月5日 New World notes)。影響力は失われたとみられるが、利益が出ているので引き続きサービスは継続する方針である(セカンドライフのLinden LabがVRシミュレーションのベータ版を公開 TechCrunch日本語版 2017年8月2日)。

TechCrunch日本語版 2017年8月2日)。

利用目的を見つけたユーザーは今も利用しており、主に趣味でつながるコミュニケーションツールとして細々と利用されている。なんとなく立ち位置がニコニコと似ている(流行った理由はどうであれ、かつて流行ったWebサービスとのこと)のでニコニコの今後を探る上での参考になりそうだ。

2020年3月27日、運営会社のCEOはSecondLifeLabGab(SecondLife YouTube公式チャンネル内のインタビュー番組)にて、新型コロナの世界的流行によりSecondLifeが再評価され、(通常比で)新規登録者数は60%、戻ってきたユーザー数は10%の増加がみられたと答えた。彼は世界各地で行われる厳格な外出禁止令の影響と分析している(新型コロナウイルス流行がSecondLifeユーザー登録を後押し... ハイパーグリッドビジネス 2020年4月8日)。ただ、2020年の時点でサーバをAWSへ移行中であり、日々増える需要に対してサーバーの増強ができないため追い風は少ないと運営はみている(新型コロナウイルスの大流行はSecondLife発展の好材料にならない

ハイパーグリッドビジネス 2020年4月8日)。ただ、2020年の時点でサーバをAWSへ移行中であり、日々増える需要に対してサーバーの増強ができないため追い風は少ないと運営はみている(新型コロナウイルスの大流行はSecondLife発展の好材料にならない New World Notes 2020年5月18日)。※AWSへの移行は2021年に完了している。

New World Notes 2020年5月18日)。※AWSへの移行は2021年に完了している。

2020年代になりあらゆる面において古くさい印象が強く、新しい同様のサービスを利用している人達でさえ存在を忘れている、または知らない、興味がない。

主な禁止・制限された行為

運営が住民の行為を禁止することはないが、以下の行為は明確に禁じられ、制限された

禁止されたもの

- カジノ - 2006年米国オンラインギャンブル禁止法成立に伴い禁止

- リンデンドル売買(リアルマネー換金業) - リンデンドル再販住人認定制度を経て公式に一本化することで事実上の禁止。2019年現在、リンデンドルの購入はアカウントにクレジットカードまたはデビッドカードを、売却はさらにパスポートなど政府発行の身分証明書の提出等の手続きが必要。

- エイジプレイ(児童ポルノ表現) - 2006年頃にはすでに住民の要望により禁止をしてほしいとの要望がある中、2007年5月3日にドイツのテレビ局ARD(ドイツ公共放送連盟※2)が成人の姿をしたアバターと子供の姿をしたアバターが性行為をする画像を見つけ問題提起をしたことから一般社会に知られた。テレビ局は運営に通報を行い、運営が調査したところアバターの持ち主が当時54歳男性と27歳女性で成人住民であったが、運営判断で両人のアカウント停止処分(BAN)と創作物の削除をした。この件以後このような行為をする住人は、国際法の趣旨や住民の要望を受け入れ、LindenLabのコミュニティ基準を元にやむをえずアカウントを停止することとした。※3 ※4 ※5

※1SecondLifeの世界からカジノが消える 4Gamar 2007年7月27日

4Gamar 2007年7月27日

※2 Wikipedia日本語版によると「ドイツ公共放送連盟 」

」

※3 SecondLife、児童ポルノ問題に公式コメント ITmedia 2007年5月12日

ITmedia 2007年5月12日

※4 公式ポリシー:エイジプレイを禁止 SecondLife公式Wiki

SecondLife公式Wiki

※5 この表現規制に対しては2002年アメリカでのバーチャル児童ポルノ規制違憲訴訟「アシュクロフト対表現の自由連合裁判」も参考になる。

制限されたもの

※1SecondLife「仮想銀行」の営業を禁止 ITmedia 2008年1月10日

ITmedia 2008年1月10日

微妙なもの

技術

グラフィックAPI仕様およびシミュレーションミドルウェア等

3DCGの描写のAPI仕様はクロノスグループ策定のOpenGL(オープン・ジーエル) を、物理演算エンジンはマイクロソフト傘下のHavok(ハヴォック) を利用している。これによりWindows、MacOS、Linuxといった端末のマルチプラットフォーム化を実現している。2007年にはWindward Mark Interactive社WindLightを買収して導入したことによりリアルな天候を再現に成功している。

参考までに、グラフィック描写にOpenGLを利用している有名なゲームとしてMinecraft(マインクラフト)がある。

MacOSユーザーは注意

一方、米アップル社は2018年6月5日に今後は同社OS上でOpenGLを非推奨にするとアナウンスした。既にあるアプリケーションは引き続き動作するのでSecondLifeは動作するが、同社がいつまでOpenGLの動作環境を維持するか不明であるため、MacOSユーザーは注意が必要である。※2

企業がこのようなことを促す理由は、OpenGLを含めたグラフィックライブラリ(グラフィックエンジン)に共通の問題点がある。GPUはそれそれ仕様が異なり、プログラミングしたときに同じ結果が出るようそれを埋める目的もグラフィックライブラリ(グラフィックエンジン)が受け持っている。その際、差分の計算を担当するのがCPUである(よって「CPUオーバーヘッド」と呼ぶ)。CPUに必要以上の負荷をかけてしまい全体としての性能が上がらない。近年はそのようなことをしないようにライブラリを作る方向である(ローオーバーヘッドAPIとかローレベルAPI、英語で書けばLow level API)。

以下のグラフィックライブラリがそのような設計のグラフィックライブラリである。

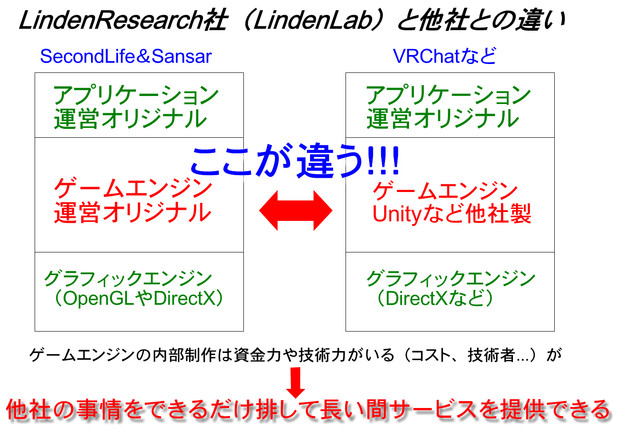

ゲームエンジンはオリジナル

ゲームエンジンはVRChat(こちらはUnityを利用)のように外部のゲームエンジンを利用せずLindenLabが独自に開発したものである。これはユーザーの創作物が末永く利用できるように配慮する目的がある。※1

ボイスチャット技術

2007年Vivox(unity社傘下のVivox社)を導入して実現したが、2024年よりWebRTC(Web Real-Time communication,ウェブ・リアルタイム・コミュニケーション/2011年Googleが開発/オープンソース技術/P2Pベース)に換装する方向である※1。作業スケジュールは下記の通り※2。

- 2024年3月15日 - 早期アクセステスト開始

- 3月18日の週 - 搭載したビューアのソースコードを公開

- 同年第1四半期~第2四半期 - パブリックベータテストを実施

- 同年第2四半期 - 正式サービス開始

※1『Second Life、「3Dボイス」機能を発表』 Itmedia 2007年2月28日7時43分更新

Itmedia 2007年2月28日7時43分更新

※2 『WebRTCボイス』 Second Life Wiki 2024年4月9日更新

Second Life Wiki 2024年4月9日更新

Webブラウザ機能について

ビューアにはWebブラウザが搭載されており(内部ブラウザと呼んでいる)、HTMLレンダリングエンジンはNetscape6系の「Gecko」が採用されている。

サーバー

2019年現在、サーバーは一部を除いてAmazonのクラウドサービスを利用している※1

※1 インタビュー動画:SecondLifeとSansarの将来について...

※2 アップル社は2014年6月2日に独自のグラフィックAPI「Metal」を発表、同社の各OSに徐々に組み込んでいる。OpenGL非推奨アナウンスは開発者へ移行を促す目的があるといわれている。

提供手段の多様化模索

公式ビューアは2007年1月8日にオープンソース化されていて、LindenLabによる接続等の品質保証がされている##1 公式ビューア (Windows、MacOS、Linux)の他、そのソースコードを参考に様々なサードーパーティ製ビューア

(Windows、MacOS、Linux)の他、そのソースコードを参考に様々なサードーパーティ製ビューア が作られている。

が作られている。

サードパーティ製PC用ビューアでは常用向けのFirestorm 、スクリーンショットや動画制作者向きに機能強化、画質向上等アレンジされたBlackDragon

、スクリーンショットや動画制作者向きに機能強化、画質向上等アレンジされたBlackDragon (Windowsのみ、英語orドイツ語)##2 、Androidスマートフォン用簡易ビューアではLumiya

(Windowsのみ、英語orドイツ語)##2 、Androidスマートフォン用簡易ビューアではLumiya ※1が有名である。

※1が有名である。

公式ビューアのソースコードは「Project Snowstorm:ソースの取得とコンパイルについて(英語) 」からダウンロードができる。

」からダウンロードができる。

##1 LindenLab、「SecondLife」のViewerをオープンソース化 日経BP 2007年1月9日

日経BP 2007年1月9日

##2 セカンドライフのサードパーティビューアBlackDragonの紹介 なたで日記 2016年4月17日

なたで日記 2016年4月17日

Steam版

2012年8月16日公式ブログでSteam版のリリース予定を発表。※2 その後のアナウンスがない。外部の質問サイトの回答では

SLがSteamに参入するとの話は多くありましたが、それが起きたことは確認できませんでした。よって現在もSteam版SLは存在しません。

Steam版SecondLifeについて

2018年9月22日(日本時間) WulftheRed氏回答

Google翻訳を参考に筆者訳

クラウドゲーミング(ゲームオンデマンド)

(注意)この記事はAndroidスマートフォン用ビューア「Limiya」とは関係のない記事です

2013年に海外では画像処理を新設サーバーで行うクラウドゲーミング(ゲームオンデマンド)技術に対応し、非力なマシン、例えばタブレットなどモバイル機器でも快適にプレイできる目途が立った。これを利用して2014年にOnLiveが「SLGo」を有償にてサービスをしたものの、ソニーによる買収があり、2015年4月30日にサービスが終了した。※3 2019年4月のCEO動画インタビューではSLGoのような形のサブスクリプションサービスを検討していると語っている。※4

クラウドゲーミング(ゲームオンデマンド)の仕組みについてはGoogle Stadia(グーグルステイディア)のページが詳しいので参照を。

ヘッドマウントディスプレイ(VR機器への対応)

ヘッドマウントディスプレイのOculus Riftに対応したサードパーティ製ビューア (Ctrlaltstudioビューア)も登場、SLがプレイできるデバイスは多様化するとみられた。しかし、Ctrlaltstudioビューアは2016年7月18日アルファリリースを最後に中止 ※5、LindenLabの対応公式ビューアは2016年7月7日に品質上の問題で開発を中止 した※6。

(Ctrlaltstudioビューア)も登場、SLがプレイできるデバイスは多様化するとみられた。しかし、Ctrlaltstudioビューアは2016年7月18日アルファリリースを最後に中止 ※5、LindenLabの対応公式ビューアは2016年7月7日に品質上の問題で開発を中止 した※6。

一般論

2007年当時は「セカンドライフはハイスペックPCが必要」といわれていたが、ユーザーPCがハイスペックになってきたため改善されている。それでも本格的に楽しむならいわゆる「ゲーミングPC」といわれる3DCGゲームが楽しめるPCが必要 である。※7

※1 モバイル等組み込み機器向けのグラフィックライブラリ「OpenGL ES」を利用しているため描画に制限がある。

※2Steam版リリース予定のお知らせ SecondLife公式ブログ 2012年8月16日

SecondLife公式ブログ 2012年8月16日

※3 SLGO終了 ぶらりセカンドライフ 2015年4月16日

ぶらりセカンドライフ 2015年4月16日

※4 インタビュー動画:SecondLifeとSansarの将来について...

※6 OculusRiftProjectビューアの開発中止について

※7 ドスパラ公式サイト の説明によるとゲームPCとはゲームをするために必要とされる性能を備えたPCで、高性能なグラフィックボードやCPUが搭載され、その稼働を支える冷却システムが備えられているのが特徴の高性能PCのこと。

の説明によるとゲームPCとはゲームをするために必要とされる性能を備えたPCで、高性能なグラフィックボードやCPUが搭載され、その稼働を支える冷却システムが備えられているのが特徴の高性能PCのこと。

コードに古さを抱えるSecondLife、運営元の事業多角化

2012年時点でSecondLifeを実行するプログラムコードに古くて非効率なコードが含まれている ことが確認されており、仮にコードの改良を行うとユーザーの創作物が壊れる恐れがある 。そこで2012年に独立系ゲームスタジオのLittleTextPeopleを買収し、サービスの多角化を行った※1

2012年9月にCreatorverse(クリエイターバース、iPad版)とPatterns(パターンズ、Windows版、MacOS版)※2、さらに2013年1月にはスウェーデンの独立系ゲームスタジオよりBlocksWorld(ブロックスワールド、Windows版、MacOS版、iphone版、iPad版、Steam版)を買収し、自社製品としてリリースした。

※1LindenLab、SecondLifeを乗り超えるためにゲームスタジオ「LittleTextPeople」を買収

※2 ソーシャルVRのSansarの開発に資源を割くために終了

その他参考

夢の砂場へようこそ、セカンドライフを超えたiPadアプリ「Creatorverse」が登場 Tecwave 2012年11月6日

Tecwave 2012年11月6日

BlocksWorld Wikipedia英語版 - これによると米国でのiTunes教育部門は1位、ゲーム総合部門では3位の人気ゲームで公開されているゲーム動画の数が4万5000を超えているという(ただし要出典タグが設けられ、そしてSteam版

Wikipedia英語版 - これによると米国でのiTunes教育部門は1位、ゲーム総合部門では3位の人気ゲームで公開されているゲーム動画の数が4万5000を超えているという(ただし要出典タグが設けられ、そしてSteam版 でのユーザー評価は2019年7月14日現在、賛否が分かれている)。

でのユーザー評価は2019年7月14日現在、賛否が分かれている)。

開発運営

2019年現在、SecondLifeの開発運営にかかわっている社員数は約130名である。参考までにSansar担当は約70名。※1

※1 インタビュー記事:SecondLifeとSansarの将来について...

主なスタッフ

- フィリップ・ローズデール - LindenResearch社創業者。インターネットを使ったテレビ会議システムの「FreeVue」開発者でリアルネットワークス(RealNetworks)社の元最高技術責任者だった。最初の創業は17歳であり、中小企業向けデータベース・システムを販売し、その利益で大学に通った。商業メタバース「SecondLife」の構築が評価され、2006年にWIREDのRave Awardを受賞、2008年に技術・工学エミー賞を受賞した。SL内ではPhilip Linden。

- コーリー・オンドレイカ - LindenLabの元最高技術責任者でありLSL(ワールド内スクリプト言語)開発担当者。元アメリカ海軍士官。のちにFacebookで技術担当副社長を務める。SL内ではCory Lindenと名乗っていた。LindenLabに入る前はプレイステーション(1994年)、ニンテンドウ64(1996年)のゲーム機の開発に携わる。ゲームソフトはRoad Rush(Electronic Arts)など。

資金調達

SecondLifeは2度に渡り投資家からの資金調達に成功している※1

※1 仮想空間における経済活動の課題と可能性 早稲田大学大学院 荒木哲也 2008年 p17

コピーボット(オブジェクト不正コピー問題)

2006年11月13日、ワールド内のあらゆるオブジェクトをコピーするコピーボット(CopyBot)と名付けられた実験用プログラムが流出していることを運営が発表。運営は実験目的のオープンソースプロジェクトに理解があったが、プログラムコードが公開されているとのことは逆にプログラミングの知識のある住民すべてが悪用できることなので問題になった。一応コピーボットを利用した住人はアカウント停止処分になる。2008年現在、それ以上の技術的な対策は見いだせていない。※1

※1 仮想空間における経済活動の課題と可能性 早稲田大学大学院 荒木哲也 2008年 p27-28

OpenSimについて

2007年、有志がセカンドライフの技術を参考に「OpenSimulator」という、メタバースのオープン技術の開発を進めている。ソースコードはここ からDLでき、Linuxやサーバの知識があれば、個人でもサーバを立てメタバースを作ることができる。海外では既に企業や団体、学校などが様々な用途でこれを利用し、セカンドライフの派生系ともいえるメタバースを構築している。

からDLでき、Linuxやサーバの知識があれば、個人でもサーバを立てメタバースを作ることができる。海外では既に企業や団体、学校などが様々な用途でこれを利用し、セカンドライフの派生系ともいえるメタバースを構築している。

OpenSimを利用したメタバースとして、誰でも自由に参加できるパブリックグリッドではOSgrid 、企業が運営している商用グリッドではInWorldz

、企業が運営している商用グリッドではInWorldz が最大規模である。しかしアクティブユーザー数は2013年8月現在、OSgridが3773人、InWorldzが6894人であり、100万人のアクティブユーザーがいるセカンドライフと比べて、まだ黎明期にある。

が最大規模である。しかしアクティブユーザー数は2013年8月現在、OSgridが3773人、InWorldzが6894人であり、100万人のアクティブユーザーがいるセカンドライフと比べて、まだ黎明期にある。

OpenSimに関する詳しい情報は、Hypergrid Business などの海外サイトで知ることができる。

などの海外サイトで知ることができる。

年表

- 1994年頃 - フィリップ・ローズデールがインターネットを使った仮想世界を考案した

- 1999年 - LindenLab設立

- 2001年 - 仮想世界LindenWorld(リンデンワールド)を構築する。のちにSecondLifeに改名。

- 2002年3月13日 -初めての住民を迎える

- 2002年7月 - 公式ベーター開始

- 2002年11月 - 公開ベーター開始

- 2003年6月 - 正式オープン

- 2003年年末 - 仮想通貨「リンデンドル(L$)」導入

- 2006年 - 米国ビジネス誌にドイツ国籍の中国人の活動が取り上げられ、注目を浴びる(以後SecondLifeブームが起きる)

- 2007年1月8日 - 公式ビューアのオープンソース化

- 2007年4月2日 - WindLight技術を導入し、グラフィック品質が大幅に向上する→美しい映像やスクリーンショットが撮れるようになる

- 2007年8月2日 - Vivoxを導入しボイスチャット機能を追加

- 2010年3月31日 - 公式ビューア、大規模アップデートを行う

- 2011年8月23日 - メッシュ技術に対応し、作られるモノの品質が向上する

- 2014年 - モバイル用としてSLGoベーター版がサービス開始。しかし事情により2015年4月に取りやめた

- 2015年 - ProjectBentoによりアバターの多ボーン化が図られる。特にMMD移植グループのモーション表現が広がる→SLダンス動画参照

- 2016年7月頃 - ヘッドマウントディスプレイ等VR機器への対応を公式、サードパーティ双方が断念。

- 2018年11月15日 - アニメッシュオブジェクトリリース※1

- 2020年7月 - Linden Research社と関連の決済サービスTilia社が、Randy WaterfieldとBrad Oberwagerが率いる投資グループに買収されることが公表されている。[4]

- 2021年 - サーバーを米Amazonが運営するクラウドサービス「AWS」に引っ越す

- 2024年4月 - 関連の決済サービスTilia社がThunes社(シンガポールの決済サービス会社)に売却される

- 2024年第2四半期 - ボイスチャット技術のリニューアル(VivoxからWebRTCに換装)

この見出しはhttp://wiki.secondlife.com/wiki/History_of_Second_Life を参考に記述した。

を参考に記述した。

※1 アニメッシュオブジェクトをリリースしました SecondLife公式ブログ 2018年11月15日

SecondLife公式ブログ 2018年11月15日

二次利用の現状

動画と配信は「YouTube」

ニコニコが提供しているサービスのうちニコニコ動画およびニコニコ生放送との親和性が高く、それらと上手に組み合わせることでマシニマ(ゲーム内を撮影編集した動画作品)、ミュージックビデオ、ダンス動画、実況動画の作成、音楽活動、生配信ができるが、ニコニコ自体の低迷などの理由によりYouTubeが選ばれている。

当初は公式ビューアに動画撮影機能があったが外部ツールに委ねることになり削除された。運営の外部ツールの方が優れているとの判断に基づく。

動画やライブ配信については運営側はご自由にと言っている(Linden Research社グループのサービス利用規約)。ここの会社はすごく良心的。

ただし規約の下に定めたガイドラインが現在のユーザーが望んでいる趣味程度の撮影やライブ配信に沿っておらず、商業利用やコンテスト参加(ニコニコではSecondLifeで撮影したコンテンツが含まれる作品でMMD杯などに参加したい、日本テレビの「デジタルの根性」などのSecondLife内で商業番組撮影)といったプロやセミプロ、ハイアマチュアでの利用を想定しており、厳密に沿うと何でも事前許可が必要でとにかくめんどくさい。

一応土地オーナー(SIMオーナーではない所に注意)はもちろん誰か分かるほどはっきりと写るアバター全員に対しできる限りの事前同意を得るよう勧める。誤って写ってしまった場合はぼかしをいれる、シーンカットするなどユーザー間トラブルを防ぐためにプロ相当の判断と対応が求められる。

ミュージックビデオの作例

モーションも扱うことができ、MikuMikuDanceのような動画の作成も可能である。→SLダンス動画を参照。

セカンドライフ内で音楽活動、コンテンツ構築を行うChouchouのライブ映像など

Twitchでは禁止

Amazon.comのゲーム配信サイトTwitch.TVでの配信はコミュニティガイドラインに反するコンテンツがあるとして配信を禁止されている。vsmediaではWebサービスとしては成人向けとはされていないが、成人向け表現ができるエリアが存在するためと推定している。※1※2

※2ゲーム配信サービスのTwitch、18禁ゲームの実況を禁止 3D仮想空間「SecondLife」もNG  vsmedia 2015年5月30日

vsmedia 2015年5月30日

スクリーンショットアートは「Flickr」

厳しいプロ向け撮影ガイドラインとフレームレートが出せないことから動画や生配信は誤解を生むなど厳しい。そこでスクリーンショットを撮りレタッチするスクリーンショットアートに活路をみいだしている。ガイドラインの制限が少なく公式ビューアに機能があることもあり海外ユーザーに人気がある。ニコニコにはニコニコ静画があるがイラスト投稿向けで厳密にはそのような作品の投稿に対応していない。なお、Flickrに日本人ユーザーコミュニティがある。

関連項目

- ゲーム:ネトゲ:MMO

- メタバース

- ai sp@ce / playstation®home / meet-me / VRChat

- Sansar …VR版SecondLifeとも言えるサービス。

- 3Dインターネット - 野村総合研究所等が昔提唱していたインターネットのコンテンツが3DCG中心になるとの未来予測。ところがフューチャーフォン(ガラケー)、スマートフォン等モバイル端末や無線通信(Wi-Fiなど)の進歩により比較的端末の負荷の小さくても実用になるコンテンツ、例えばSNS、動画配信、ショッピング、モバイルゲームなどに主軸が移りそのようにはならなかった。

リンク

日本人コミュニティ

脚注

親記事

子記事

兄弟記事

掲示板

-

95 ななしのよっしん

2022/07/05(火) 14:51:32 ID: hMNEfk3cy5

そこら編を編集しなおす人がいるならついでに

サービス内婚姻の所に書いてある

古臭い文体でわざわざ取り消し線つけて書いてある主張がよくわからない文章とか

二次利用の現状の後ろの方に書かれている

話し言葉の文章など

所々にある編集者の私見にしか見えない文章の削除もついでにお願いしたい -

👍6👎6

-

96 ななしのよっしん

2024/08/21(水) 20:21:31 ID: N7lVbVy2j/

・サーバがAmazonのAWSになったからサーバの調達がしやすくなった。とにかく広くなった。

・ボイチャのベース技術をWebRTCに更新。

・決済サービスのTilia社がシンガポールのThunes社に売却。身軽に。

-

👍2👎0

-

97 ななしのよっしん

2025/09/22(月) 11:34:04 ID: N7lVbVy2j/

新スクリプト言語「SLua」のアルファ版がリリースされていた。詳細はあとで調べる。

詳しい日本人ユーザーが少ないので手探り -

👍0👎0

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

急上昇ワード改

- 134

- 3,084

- 85

- 73

- 55

最終更新:2026/01/21(水) 03:00

- 454

- 174

- 86

- 514

- 79

最終更新:2026/01/21(水) 03:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに

入っています。

追加に失敗しました。

ほめた!

ほめるを取消しました。

ほめるに失敗しました。

ほめるの取消しに失敗しました。

![大谷翔平・山本由伸⚾ホワイトハウス歓迎セレモニー(フル)~トランプ大統領が原稿を読みながらもアドリブ満載のスピーチが微笑ましい[字幕]070408](https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/44857065/44857065.78383337)