連綿体とは、漢字圏において書かれる書法で、続け書きによる筆記体の一種。

概要

概要

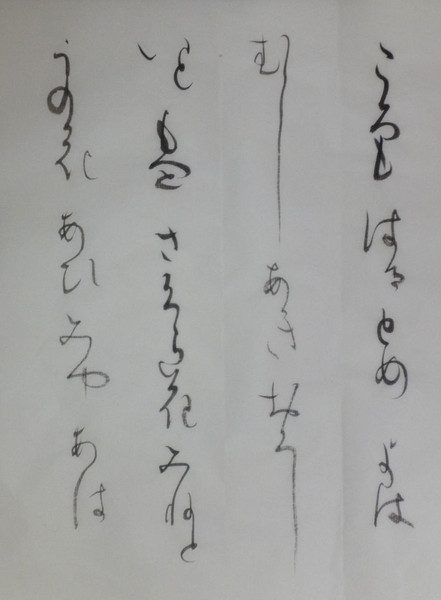

長く続くことを指す「連綿」を冠する書法。中国に於き、行書体・草書体といった崩し字の発達の中で効率的な筆記のための書体として誕生した、それら崩し字同士を縦書きにおいて更に接続させて書いていくもので、欧文の筆記体が18世紀に成立されたのに対し、3世紀頃には既に成立していたとされている。

日本において成立したのはそれよりも幾世紀も経た、平安時代前後のことであった。奈良時代に成立した「万葉仮名」は元々行書や楷書の書風で書かれていたが、徐々に省略や草体化がなされた。そうして平安期以降の書風の展開において、その一つとして発生、広まっていったものであると言われている。和歌や文学などにおいて用いられ、11、12世紀ごろの歌集などでは既に顕著となっている。

次第に一般的な書法として定着、近代の木版印刷普及時においても広範に用いられた。活版印刷が広まって文字の整理が開始する明治期まで、この大きな波は続いた。

![]() 書法

書法

仮名の崩し字としての派生として現れたのもあり、時に文字は大小や長短ほか多くの形態に顕著な変化がなされる。

また、漢字と合わせられる時にはそれぞれの書法の強弱を近づけて調和を図ったりする。

平仮名は主に左上で筆が始まり、右下に終筆するので、様々な方法による繋げ方が試みられている。以下のような方法が挙げられる。

- 基本

- 通常の仮名の位置で書き、1字目の終筆と2字目の始筆を斜めの連綿線で接続させる。

- 中心右移動

- 片方の文字の中心を右へとずらし、接続する連綿線の角度や長さを抑える。

- 右回旋

- 片方の文字を右方向に少し傾け(回旋させ)て、接続する連綿線の長さを抑える。

- 最短

- 始筆・終筆部の位置が交わるときに文字同士の接続を密にすることで連綿を自然に行う。

- 点画共用

- 文字の始筆・終筆の点画を共有させ、キメラのように合体した文字とする。

- 意運

- 線は接続しないが、終筆の筆の運びを2文字目の始筆に向けることで筆の流れを示唆する。

この連綿の線が自然であれば美しいとされ、現代においても仮名書道に於ける重要な表現法の一つとして用いられている。

活字

活版印刷が発明され、漢字圏の文字も活字化が開始されたとき、漢字の活字は明朝体から発展したのに対して、和字の活字は連綿の再現から始まったようである。

まず、広まらなかったものの16世紀に聖書等の布教のため先駆けて活版印刷を日本に持ち込んだイエズス会の版も、連綿を思わせる活字が用いられていた。

その後、ウィーン王立印刷所によって18世紀に連綿体の仮名活字鋳造が再びなされる。次いで、日本の平野活版製造所が製作を開始。手書きの雰囲気を活字に再現することを目指し、一部に留まったものの実際に接続している仮名(リガチャ)や、一字に対し複数の活字を用意したりといった試みがなされ、一字単体でも筆脈を思わせる字形が多かった。

ただ、これら書体は明朝体の活字と合流し、整理の中で徐々にその筆脈、連綿性を抑えていくこととなる。

デジタルフォント

時は飛んでDTPの現代となり、デジタルフォントにおいて連綿体活字をつくろうという流れが再び生じた。

OpenTypeの機能を使うなどし、文字の合字(リガチャ)なども技術的に可能であったため、様々なファウンドリーでその試みが行われている。

以下はその一覧。

- C&G流麗連綿体(シーアンドジイ)

- AR祥南真筆行書連綿体(Arphic)

- AR行楷連綿体(Arphic)

- かづらき(Adobe)

- こうぜい(宇野由希子、山田和寛)

- 澄月(モリサワ)

- 嵯峨本フォント(嵯峨本フォントプロジェクト)

- みちくさ(モリサワ)

- IKれんめんちっく(dwuk)

関連静画

- 2

- 0pt