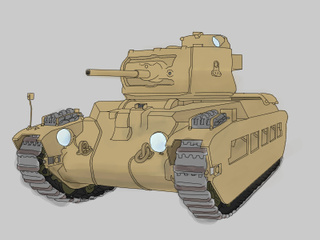

マチルダ(戦車)とは、1930年代後半に設計されたイギリスの戦車であり、最初期の歩兵戦車である。

概要

歩兵支援に特化した戦車として構想された「歩兵戦車」シリーズの一番手となった戦車である。最初に制式化されたものはあまりにも弱武装で小さすぎて発展性も無かったため、実生産に入る前に実戦タイプとして大型タイプの歩兵戦車の開発がはじまっている。どちらも愛称が「マチルダ」だったため、最初のものを「マチルダⅠ」、後のものを「マチルダⅡ」と主に呼称する。当時の対戦車戦闘の常識を覆す重装甲にものをいわせ、大戦序盤の枢軸軍にとって強敵となった。

開発の経緯

マチルダⅠ

1930年代後半、英国陸軍は「速度は求めないが重装甲な歩兵支援用の戦車」が必要であるという判断を下した。これが後に続く「歩兵戦車」のおこりである。当時の戦車は総じて装甲が薄く、機関銃や歩兵砲(最前線の歩兵が支援火力として使用する低初速の小口径火砲)によって破壊されてしまう可能性があったため、これらの兵器を跳ね返せる重装甲が何より必要とされたのである。しかし時代は戦間期、開発コスト削減のために予算も開発期間も厳しく限られることとなってしまった。その結果生まれたのがマチルダⅠである。

マチルダⅡ

しかし作ってみるとどう考えてもいろんな意味でケチりすぎなのは明白であり、早速次の車両を作ることになった。もともとの「歩兵戦車作ろう」という軍の計画でも、小型タイプと「敵戦車に対抗できる火砲を備えた大型歩兵戦車」の案があり、そちらに適合するようにマチルダⅠに用いた技術を流用できるところは流用して作られたのが「マチルダ・シニア」ことマチルダⅡである。

設計と生産

マチルダⅠは65ミリという当時としては異例の重装甲を持つ戦車として誕生した。機関銃や歩兵砲はおろか、高初速を求めて歩兵砲から進化した対戦車砲であっても、大戦初期の37ミリ級ではまったく通用しないレベルである。こんな装甲を持てばとんでもなく重くなるところが、意外と11トンちょいの重量しかない。速度性能も「歩兵より速い程度でいい」というレベルしか求められていなかったため、エンジンや足回りも特別な物を用意する必要はなかった。エンジンは米・フォード社製のバス用の大量生産品、足回りも既存の牽引車や軽戦車からの流用で間に合っている。「安く手早く重装甲」という設計目的は完璧に達成されたのである。英国技術力の勝利だ!

オチは言うまでもなく、度を越したレベルの武装・車内容積削減である。乗員はわずか2名、車長兼砲手と操縦手。後の戦訓で判明する通り、他兵科や他車両と協力して本来の能力を発揮するためにはあまりにも少なすぎる人員である。そして火力は最大でも12.7ミリ機関銃1門のみ。これで何をしろと?

そういうわけで1937年から1940年までに139両で生産は終了している。

マチルダⅡはかくして3名乗車のもうちょっと大きな戦車として成り立った。装甲も先端技術である鋳造装甲を大胆に取り入れ最大78ミリとますます分厚くなり、このクラスになるともう砲兵科が運用するような重砲の直撃でも食らわさない限り敵には打つ手なし。そのぶん重量も一気に倍増して26トンを超えたため、エンジンも倍増させてみました。汎用品であったロンドンバス用のエンジンを2つ。そんなわけで機動力もマチルダ1を凌ぐ路上24km/hを達成したのである。さらに当時対戦車砲として世界最強であった口径40ミリの高初速砲、2ポンド砲を砲塔に搭載している。こんどこそ英国技術力の勝利だ!

オチですか? 2つのエンジンが完璧に同調されてないと偏磨耗起こして足回りが早期にダメになるとか整備の手間も倍増するとかはありますね。装甲も、まるで必要ないとこまで律儀に分厚く鋳造されてるもんだからいったん組み立ててから熟練工が内側からグラインダーで削らないとそれ以上の工程が進まないとか。ミニ四駆の軽量化かよ。そして「戦車相手には世界最強の対戦車砲を」「人相手には砲塔同軸装備の7.7ミリ機関銃を」という攻撃面での役割分担に、一部では不安の声もあがっていたのだが……。

マチルダⅡの生産は1938年より開始され、翌年のWW2勃発により発注先が一気に広がったことで最終的に3000両弱が生産されている。ほんの数年の間に千両単位で戦車が生産される、国家総力戦の時代に人類は再び突入したのである。

戦史

マチルダⅠ・Ⅱとも英国の大陸派遣軍に配備され、初陣はドイツのフランス侵攻となった。マジノ線を迂回して、脳味噌半分腐ったフランス最高指揮官が寝ぼけてる間にフランス領内を突き進むドイツ軍に対し、フランス戦車部隊と共に果敢に反撃を行っている。マチルダⅠの実質的な攻撃手段が車体による蹂躙しかなくても。期待の新鋭戦車であるマチルダⅡの投入は40年5月のアラスの戦いからで、フランス領内を驀進するロンメル師団の柔らかい横腹(ガードするはずの部隊はロンメル師団のあまりの速度においてけぼりになっていた)に58両のマチルダⅠと16両のマチルダⅡが突入し、一時は師団崩壊も夢じゃないとこまで追い詰めている。先頭を突っ走ってたロンメル本人が戦場に戻り、8.8cm Flakの水平射撃による反撃が開始されたことによってイギリス戦車隊は壊滅してしまうのだが、これによって英国の大陸派遣軍は大陸での防戦を断念せざるを得なくなり、またこの報をうけたヒトラーによって機甲師団への進撃停止命令が下されたことで英国の大陸派遣軍は撤退のチャンスを掴むこととなった。「ダンケルクの奇跡」と後に呼ばれる撤退作戦の成功をもたらしたのが、このマチルダⅠ・Ⅱの献身的な反撃だったのである。って書くと格好いいよね。

マチルダⅠの戦歴はここで終わり、以降は訓練用戦車として使われることとなるが、マチルダⅡの戦史の本番はここから。北アフリカに配備されたマチルダⅡは1940年9月にどさくさ紛れにエジプトに侵攻してきたイタリア軍を迎撃、見事に勝利を納めてイタリア領リビアへの逆侵攻を開始、さっそく重要拠点であるトブルクを陥落させるに至った。軍の反対を押し切ってエジプト侵攻を決定したムッソリーニに泣きつかれたヒトラーは、その最も信頼する陸軍指揮官をアフリカに送り込んできた。フランス戦の戦功によって既に若き英雄となっていたロンメルである。奴が来た!

41年2月のロンメル着任後、ドイツ軍はトブルク占領を大目標として侵攻、あっという間にトブルクは包囲されてしまった。この包囲を解くためにイギリス軍は何度か大攻勢を行ったが、その中でマチルダⅡの致命的な問題点が発覚してしまう。1941年5月の「ブレヴィティ作戦」に失敗したイギリス軍は、急遽本国より増派された大量のマチルダⅡを押し立てての再攻撃「バトルアクス作戦」を翌月に発動させるのだが、その最中のハリファヤ峠をめぐる戦いにおいてドイツ軍の8.8cm Flakの前に大損害を出してしまうのである。砂漠では蜃気楼がひどいため、偽装・隠蔽された対戦車砲に対しては機関銃では直接命中しなければ損害を与えられないのに、蜃気楼で視界が歪んでしまいどこを撃てばいいのかわからない。こういうときに榴弾が撃てれば危害半径の大きさで対抗できるのだが、2ポンド砲に榴弾の設定はないのである[1]。実質的に攻撃手段が皆無になってしまったマチルダⅡを、8.8cm Flakは持ち前の速射性と正確な射撃で次々と破壊。切り札を失ったイギリス軍はドイツ軍による包囲撃滅を恐れて作戦を放棄せざるを得なくなってしまった。

1941年11月の「クルセーダー作戦」で一時的にトブルクを開放したもののドイツアフリカ軍団の撃滅には失敗。そして一時西方に逃れたドイツ軍は翌1942年に再侵攻を開始、いくつかの戦闘を経て42年5月のガザラの戦いとなる。ここで大きな損害を出しながらも勝利したドイツ軍と、最後の拠点を死守する格好となったイギリス軍(1942年夏はソ連戦線でドイツ軍がコーカサス地方に進撃している時期であり、ここでイギリス軍が敗れアフリカがドイツの手に落ちてしまうと最悪コーカサス地方のソ連軍がドイツ軍に南北から挟撃され崩壊する危険もあった)との間で膠着状態になりつつあった。両軍ともに本国に補給を求める構図となり、それが届いたイギリス側が発動した逆襲作戦が「エル・アラメインの戦い」である。この戦いに敗れたドイツアフリカ軍団は崩壊への道をたどっていくことになるのだが、この時期にはドイツ軍にもⅣ号長砲身タイプのようなマチルダⅡの装甲でも撃破できる戦車が配備されはじめており、またアメリカからレンドリースで大量に到着したM3中戦車・M4シャーマンが戦力の中軸となっていたためマチルダⅡは入れ替わられる形で一線から退いていく。開発当初は「大型の歩兵戦車」であったマチルダⅡも、この時期にはむしろ小型すぎて発展性がない車両として扱われることになっていたのだ。

他の連合軍戦車同様ソ連にもレンドリースで供与されたが、サスペンションを装甲の内側に収めた設計は雪と泥濘のロシア戦線ではメンテナンスの労力がかかりすぎであまり高い評価は受けていない。また、一部の車両が大英連邦の所属国であるオーストラリアにも提供されニューギニア戦線に投入、ただでさえ重火器の不足に悩む日本軍にとっては災難としか言いようがない状況となり日本軍は東部ニューギニアから駆逐されていくこととなる。

関連作品

動画

序盤にマチルダ1が登場。

レストアされたマチルダⅡの実車動画(1:51~)。2012年度秋アニメ「ガールズ&パンツァー」にてライバル校の戦車として登場しているため、隊長車であるチャーチルと一緒にご紹介。

静画

関連商品

関連コミュニティ

関連項目

脚注

- *正確に言うと、一応撃てることは撃てるし砲弾も設計されたのだが「こんな口径40mm程度の弾炸裂させても意味ねぇっしょ。だったら全部対戦車砲弾にしようぜ」という理由で全く生産されなかったらしい。やっちまったぜ!

- 3

- 0pt