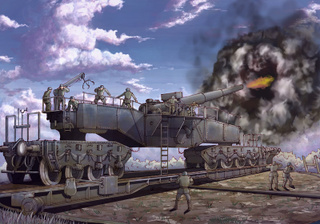

列車砲(Railway gun) とは、大型の火砲に台車をつけ、線路での移動を可能にした兵器である。

あくまでも「砲」が主体であり装甲列車とは別物であるので注意。

概要

列車砲はカノン砲、榴弾砲、臼砲などに線路での移動能力をつけたものとなっている。

線路で移動させることにより戦略的な機動力を、線路という強固な足回りを得ることにより大重量で強力な砲を運用可能にしているのが特徴である。

ただし、当然のことながら線路のないところには移動できず、構造上砲の旋回機能を持たないものが多いためその場合は新たに線路を敷設する必要があった。

主な運用法は拠点攻撃、または拠点防衛となっている。これは線路上でしか運用できない都合上当然といえる。とはいえ当時は戦艦なみの巨砲を陸上で運用できるという威力上、射程上のメリットは大きく、一時期は各国で積極的に研究、運用がなされた。

列車砲の概念は19世紀半ばに提唱されており、同時期に世界初の列車砲がアメリカ南北戦争にて実戦投入されている。その後第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて各国で運用がされ、まさしく列車砲の絶頂期といえる。

特にドイツは列車砲の運用に積極的であり、要塞や塹壕の攻撃に列車砲は一役買っていた。この時期パリ砲と呼ばれる射程130kmにも及ぶ大型列車砲を心理的攻撃のため運用していたのは有名である。

第二次世界大戦時もこの傾向はあまり変わらず、かの有名な超巨大砲80cm列車砲やアンツィオ上陸作戦にて連合軍を恐怖に陥れたクルップK5など、トンデモロマン砲から実践的で有効な運用がなされた物までさまざまだった。

しかし列車砲は第二次世界大戦以後ぱったりとその系譜は途絶えることになる。それはなぜか。

航空機の発達と列車砲そのものの使い勝手の悪さである。

第二次世界大戦時はまだ航空機に全天候性がなく、その時の環境に運用が制限されることも多々ありその点では列車砲は優位だった。また列車砲側は発射後即トンネル内への撤退という戦術を行うなど健闘していた。

しかし列車砲は大型で目立つ上、陸上兵器には変わりないため航空機に対し脆弱、さらに線路を破壊されてしまえば移動もままならない。

さらに運用には多数の人員と資源が必要であり、より効率的な運用を行うなら線路の敷設まで行わなければならなかった。

対して航空機は砲撃に比べ継続性と威力の面では劣るところもあるものの精密な攻撃が可能であり、行動半径=射程であるため非常に広範囲の攻撃が可能であった。さらに展開も列車砲に比べれば非常に素早い。

通常サイズの火砲(砲兵)は継続的な陸上部隊のためにいまだ戦場の重要要素として存在しているが、状況がそろえば非常に強力でもあまりにも大掛かりで手間もかかる列車砲はその姿を消すこととなった。

だがしかし、列車砲は実戦からは身を引いたが今も数多の男の子の心の中で現役であることだろう。それはなぜか?

なぜなら列車砲は漢のロマンであるからだ。

余談だが、ドイツは第一次世界大戦後ヴェルサイユ条約によって大型火砲の開発・製造を禁じられた。この際ドイツは列車砲に変わる兵器としてロケットに目をつけ、これは世界初の弾道ミサイルV2として歴史に名を残すことになる。そういう意味では弾道ミサイルは列車砲からつながる系譜ということもできるかもしれない。

関連作品

動画

MMDモデル

関連項目

- 軍事 / 軍事関連項目一覧

- 列車/装甲列車

- 大砲 / キャノン / 臼砲

- 砲兵

- 80cm列車砲

- カール自走臼砲(長距離移動の際には列車で運搬されるなど、列車砲と類似の運用がなされている)

- 南斗列車砲/ドーラ・ドルヒ(フィクションに登場する列車砲)

- 3

- 0pt