永久機関とは、外部からのエネルギー供給などを一切必要とせずに、「仕事」をし続ける事の出来る機関である。

無からエネルギーを作り出す第一種永久機関と、熱エネルギーを100%変換する第二種永久機関がある。

定義

この場合の「仕事」とは物理学(力学)の用語であり、「他の物体に何らかの力(エネルギー)を持たせること」を意味する。

エネルギーとは位置エネルギー、運動エネルギーなど様々であるが、例えば足元に置いてある段ボール箱を持ち上げて机の上に置いた場合、あなたは床から机の上の高さまでの分、段ボール箱に対して位置エネルギーを与えた事になり、仕事をしたと言う。

他者に対して仕事をするのはすなわちエネルギーの移動であるため、自身が持っているエネルギーの消費が必須である。

上記の段ボール箱を持ち上げる例で言えば、あなたの体の筋肉が持っているエネルギーを筋肉の収縮と言う形で変換し、段ボール箱に位置エネルギーとして与えているのである。

仕事をする物体は自身が元々持っていたエネルギーを使い果たした時点で何の仕事も出来なくなるため、仕事をし続けるにはエネルギーを外部から取り入れる必要がある。あなたは食事をすることでカロリーを摂取し熱エネルギーを生み出す事で物を持ち上げる力を保持し続けるのである。

しかし外部からのエネルギー供給を必要とせずに他者に対して仕事をし続ける事が出来る物がもし存在した場合、何も無いところからエネルギーが湧いて出ている事になり、仕事はエネルギーの移動であると言う法則を根本から覆す事になる。

古い定義

古い定義では、単に「外部からのエネルギー供給を必要とせずに、永久に運動を行い続ける機関」と考えられてきた。

しかし、単に「運動」をするだけならば抵抗の全くない場所であれば慣性の法則により一度放り投げたボールは永久に等速直線運動するし、回転させれば角運動量保存の法則によってそのまま回転し続ける。地球上では重力や空気抵抗など様々な抵抗が存在するためありえないが、宇宙空間なら惑星が公転と自転を何億年も続けているなどそれに近い例が存在する。

従って、「運動をし続けるだけ」であれば、それは「元々持っていたエネルギーをそのまま保持しているだけ」に過ぎないため、前述のように「仕事をする」事が永久機関の定義であるとして改められた。

永久機関の種類

第一種永久機関

外部から一切のエネルギーの供給無しに、外部のものに仕事を永久にし続ける機関のこと。

本来仕事をするというのは、自分の内部に持っているエネルギーや外部から供給されたエネルギーをほかの物体に与えるこということなので、もし何の供給もなしにほかの物体にエネルギーを無尽蔵に与え続けることができるものがあるとすると、そのものは何もないところからエネルギーを生み出しているということになってしまう。

これが第一種永久機関であり、これが作成できなかったことで「エネルギーは決して生まれず、また消滅しない」という熱力学の第一法則、エネルギー保存の法則が定まった。

第二種永久機関

とりあえず熱力学第一法則は認めたうえで次に考えられた永久機関、古典的な永久機関のような無からエネルギーを生み出す機関ではなく『自身が仕事によって一度吐き出したエネルギーを、再び回収して永久に使いまわす機関』というものである。

例えば、特殊な発電所と工場があるとして、発電所から送られた電気エネルギーは工場で機械を動かすという仕事に使われその後摩擦等によって最終的に全て熱エネルギーになる。

エネルギー保存則よりこの熱エネルギーは発電所から送られた電気エネルギーと等しい量のエネルギーを持っているのでこの熱エネルギーを回収し、これを熱源にして発電機を動かして電気エネルギーに変換し、また工場に送る・・・とやれば、エネルギー保存則を守りながら永久に工場の機械を動かすことができるというのが第二種永久機関の原理である。

しかし、実際はそのようなことは実現しなかった。なぜならば、『分子のランダムな運動の集合』である熱エネルギーは『一方に揃ってまとまった運動』である運動エネルギーを初め、他の種類のエネルギーに完全に変換することはできないからである。このことが解ったことで、エネルギーは量の他に『質』のようなものがあり、悪いほうから良いほうに100%持っていくことは出来ないという熱力学第二法則、エントロピー増大の法則が作り出された。色々な表現があるが『熱エネルギーを100%他のエネルギーに変換する機関は作れない』ということである。

これについては、その後もう一段階発展することになる⇒マクスウェルの悪魔

かつて考えられた永久機関のモデル

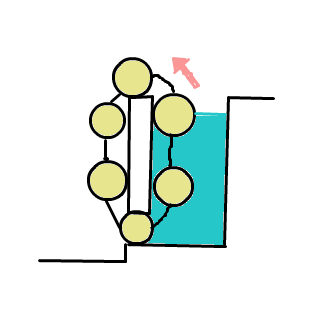

- 物理的な運動の利用

回転する物体の周囲に、一方向にしか曲がらないようにした棒を取り付け、その先に重りをつける。

こうする事で、重りが頂点を過ぎて下降に入ると支柱が伸び、てこの原理により回転方向のモーメントが強く働くようになる。逆に底面を過ぎて上昇に入った支柱は折りたたまれるので逆回転のモーメントは弱くなり、常に回転方向のモーメントだけが強まるというモデル。

しかしこのモデルでは、図にあるように、「持ち上げられる側」の半分の方が重りの数が多くなってしまうため、トータルでは両者のモーメントがつりあってしまい、永久機関にはならない。

- 毛細管現象による永久機関

![毛細血管現象による永久機関 毛細血管現象による永久機関]()

水の入った入れ物に細いガラス管などを立てると毛細管現象によって水が水面より高くなる。

そこで、十分な高さまで水が吸い上げられるガラス管を用意した上で、水面より低い位置でガラス管を下に曲げるなり穴を開けるなりすれば、水が落下する事で水車等を回して外部への仕事が出来ると考えられたモデル。

しかし実際は、表面張力というのはガラス管が濡れようとする、或いは液体がガラス管の面にへばりつこうとする力によって液面が上昇しているため(例えば、へばりつきにくい水銀を使うと、逆に周囲より液面がへこむ。)毛細管現象で上げた水はへばりついたまま落ちてこず、永久機関にはならない。 - 浮力による永久機関

![浮力による永久機関 浮力による永久機関]()

上と下に穴が開いた水がめを用意し、下からヒモで繋いだ浮きを入れる。そうすると浮きが浮力によって押し上げられ、ヒモ全体が回転すると言うもの。

実際は、下に穴を開けた水がめの水がこぼれると言う問題はともかくとして、下から浮きを差し込むには水がめの中の水の水圧に負けないだけの力で押し込む必要が出来る(水圧があるからこそ、下から水がこぼれてくる)。もちろんこれは浮力によって得られるエネルギーよりも遥かに大きいため、ヒモが回る事は無い。 - オルフィレウスの永久機関

18世紀初頭にオルフィレウス(ヨハン・エルンスト・エリアス・ペスラー)が開発したとされる永久機関。

実機が製作され展示までされたが、展示中は厳重な警備の元に内部構造が一切公開されなかったと言う。最初の展示では機械が動き続ける様を多数の人々が確認したものの、内部構造が全く明かされなかったため疑いの目が強かった(実際、時計職人によってバネを使った簡単な装置で似たような機械を作る事が出来るという報告もあった)。

後に、「機械を稼動させ、絶対に誰も立ち入る事ができない部屋の中に安置し、所定の期間の後に再度部屋を開封して稼動し続けているかどうか確認する」と言う方法で疑いを晴らす実験をしたとされるが、この時もやはり内部構造は秘密にされたままであった。

構造を解明するために、当時のオーストリア皇族・カール大公が装置の買取を申し出、イギリスの王立学府と協力してオルフィレウスの提示した法外な金額を承諾。しかし買取が行われる直前に、カール大公から派遣されてきた科学者の一人が勝手に機械を調査しようとしたと言う理由でオルフィレウス自身が機械を破壊してしまったため、買取が行われる事は無く、真相は闇の中になってしまった。

フィクションの永久機関

漫画やアニメなどのフィクションにはしばしば永久機関と呼ばれるものが登場する。

- S2機関(エスツーきかん) 新世紀エヴァンゲリオン

正式名称「スーパーソレノイド機関」。アダムを含めた使徒の動力源になっていると考えられるもの。この機関の元になっている「スーパーソレノイド理論」(この世は全てDNAを表す螺旋構造が元になっており、螺旋の形から全てのエネルギーが得られると言う理論)によって成り立っていると考えられるが、理論そのものは仮説に過ぎず、理論の証明より先に発見された使徒の動力源がS2理論でしか説明が付かないために、理論も実質的に証明された形になっている。

エネルギー保存の法則を打ち破る理論によって作られた機関であるため、第一種永久機関に分類される。 - マザーシステム ウィザーズ・ブレイン

この物語には「自然現象・物理法則に人間が干渉し書き換える事が出来る」技術、およびそれを扱う「魔法士」と呼ばれる改造人間が存在する。これらによってエントロピー増大の法則を突破し、先述の問題を解決して生まれた永久機関がマザーシステムである。かの世界に存在する「シティ」と呼ばれる巨大な閉鎖型都市は、これによって内部のみでエネルギーや物資の循環を行い、己の存在を維持している。しかしマザーシステムを維持するには定期的に魔法士一人を生贄としなければならず、このシステムの是非を巡る争いが起きている。熱力学第二法則を無視すると明示的に設定され閉鎖空間で永久に循環を起こすことを目的とするという、まさに第二種永久機関そのものである。 - オルフィレウス式永久機関、フルカネルリ式永久機関 魔装機神サイバスター

オルフィレウス式永久機関とは先述のオルフィレウスの永久機関になぞらえたものであると思われる。

フルカネルリ式永久機関とは、オルフィレウス式永久機関に比べて数十倍のエネルギーを生み出すが、前提として精霊との契約が必要である点が異なる。また、稼動させるのに操縦者のプラーナ(オーラのようなもの)が必要であり、より高位の精霊と契約している機関を稼動させるにはより強力なプラーナが必要である。

いずれも詳しい原理などは不明である。そもそも、精霊や魔法が普遍的に存在する世界の出来事なので…。また、後者のフルカネルリ式永久機関は精霊の力や操縦者のプラーナと言う外部エネルギーを必要としているため、永久機関と呼べるかどうかは微妙なところである。 - 地獄昇柱(ヘルクライム・ピラー) ジョジョの奇妙な冒険

柱の根元に溜まった油が潮汐力などを利用して柱の中の穴を通り、柱の登頂まで上昇してまた落ちてくるというものである。永久機関と言われることがあるが、潮汐力を利用しているということは潮力発電同様地球や月の慣性力からエネルギーを得ているということになるため、これ自体はエネルギーの人為的な補給なしで永久に動くものの熱力学的な意味での永久機関ではない可能性が高い。実際、作中では永久機関であるかどうかには触れられていない。

関連項目

- 23

- 0pt