|

医学記事 医療や健康に関する相談は各医療機関へ |

ペニシリン(Penicillin)とは、フレミング博士によって発見された抗生物質である。和名は碧素。

概要

ペニシリンは、β-ラクタム系やペニシリン系(ペナム系)に分類される世界初の抗生物質である。一部のアオカビやコウジカビが産生する。細菌を研究していたアレクサンダー・フレミングによって1928年に発見され、アオカビの属名Penicilliumにちなみ、“Penicillin”(ペニシリン)と命名された。また、ハワード・フローリーとエルンスト・ボリス・チェーンの2人によって1940年代にペニシリンの治療効果が示され、医療用として実用化された。これらの功績により、3名は1945年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。

ペニシリンは、細菌の細胞壁の合成に関与する酵素を選択的に阻害し、細菌の増殖を抑える。この酵素はヒトには存在しないため、ペニシリンは人体への影響が少ない“Magic bullet”(魔法の弾丸[1])の一つだと考えられていた。しかし、アナフィラキシーショックなどのアレルギー反応を誘発しうると判明し、1950年代後半に大きな社会問題となった。そのほか、ペニシリン耐性菌の出現や、その耐性菌にも効果的な抗生物質の開発により、医療現場で使われる機会は少なくなった。

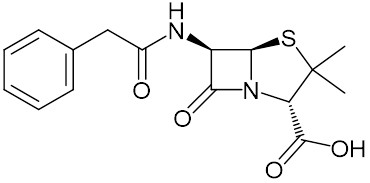

ペニシリンは、その構造の違いからペニシリンG、ペニシリンN、ペニシリンOなどに分けられる。最も質の高いゴールドスタンダードなものはペニシリンG(ベンジルペニシリン)。現在、ペニシリンG製剤として、ベンジルペニシリンカリウム(注射用ペニシリンGカリウム®)、ベンジルペニシリンベンザチン水和物(バイシリンG®)が製造されており、ペニシリンGに感性の(耐性をもたない)細菌による感染症の治療に用いられている。適応症はリンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、梅毒など。とくに、ペニシリンG感性の肺炎球菌や髄膜炎菌による細菌性髄膜炎の第一選択薬の一つである。

歴史

発見と再発見

ペニシリンは、1928年にイギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングによって、アオカビの一種Penicillium notatum(P. chrysogenum)から発見された、世界初の抗生物質である。抗生物質とは、微生物が産生し、ほかの微生物の発育などを阻害する物質のことで、一般には抗菌薬と同義とされる。

1928年、フレミングは研究に用いるブドウ球菌の培養を行っていたが、そこにアオカビが混入するというコンタミネーション(実験における汚染)を起こしてしまう。ブドウ球菌の研究に使用できなくなってしまったため本来なら廃棄するほかなかったのだが、そこでフレミングはあることに気付いた。アオカビの周囲に、ブドウ球菌の増殖が見られない円形の領域(阻止円)が現れていたのだ。フレミングは、阻止円の中に微生物の発育を阻害する何かがあると考え、ペニシリンを発見するに至った。

1940年、オーストラリアの生理学者ハワード・ウォルター・フローリーと、ドイツ出身の生化学者エルンスト・ボリス・チェーンが、ペニシリンの抽出・精製に成功した。このとき、アオカビの培養液中に見出されたペニシリンは、実はペニシリンGやペニシリンNなどの混合物であることが判明した。1941年に臨床試験が行われ、その治療効果が確認されると、ペニシリンは医薬品として大量に製造され感染症患者に使用された。先のフレミングの「ペニシリンの発見」と対比して、このことは「ペニシリンの再発見」と呼ばれる。多くの命を救ったペニシリンの発見および再発見により、1945年、フレミング、フローリー、チェーンの3名はノーベル生理学・医学賞を共同受賞した。

フレミングによるペニシリン発見の逸話は、セレンディピティ(偶然に得られた発見・幸運)の好例としても語られる。偶然もあったが、失敗の中の小さな変化を見落とさない注意力や心構えを備えていたからこそ、成功に結びついたと言えるだろう。ちなみに、フレミングは1922年にリゾチーム(細菌の細胞壁の構成成分を分解する酵素)を発見したが、これもまたセレンディピティの例として挙げられる。

日本でのペニシリン研究

日本にペニシリンの情報が入ってきたのは太平洋戦争中の1943年のことで、ドイツから持ち帰った医学雑誌が日本のペニシリン研究の端緒となった。

同盟国ドイツに潜水艦を派遣し、連合軍の監視の目を潜り抜けて両国が望む物品を交換する「遣独潜水艦作戦」に従事するため、日本海軍の伊8潜が呉軍港を出発した。厳しい哨戒網を突破し、1943年12月21日に無事呉へ帰投。56品目の物品を積み降ろしたが、その中に「キーゼの総説」というペニシリン情報が記載された医学雑誌『ドイツ臨床情報』があり、即日文部科学省に送られた。同時期、総力戦研究所から陸軍軍医研究所へ帰任を命じられた稲垣克彦軍医少佐が文部省科学局に挨拶へ訪れ、長井緯理科学官から医学雑誌の貸与を受けた。ペニシリンの項に着目した稲垣少佐は、その開発を研究テーマに決定する。

1944年1月5日に雑誌の翻訳が完了し、1月18日に陸軍省医務局長にペニシリン開発の具申を行うが許可を得られず。いきなり頓挫してしまうかに見えたが、1月27日に朝日新聞が「チャーチル英首相がペニシリンで一命を取り留めた」と報じた(誤報)ことで一転して認可が下り、陸軍軍医研究所主導でペニシリン開発がスタートした。稲垣克彦少佐を委員長とし、4人の嘱託研究員でチームを構成。8月までに成果を出すことを条件に15万円(現代換算1億1355万円)の研究資金を受領した。少ない物資でやりくりしつつ、およそ1か月おきに開かれる成果報告会で事細かに進捗状況を報告。駐独大使館や、当時中立国だったソ連のコッホ研究所にも協力を仰ぎ、菌株を入手。約9か月後には碧素(ペニシリン)第一号を完成させた。当時、ペニシリンの国産化に成功していたのはイギリス、アメリカ、日本だけであり、高い技術力を窺わせる。稲垣少佐はミルク工場を大量生産の拠点に使えると考え、森永食糧工業に依頼。製薬は萬有製薬に委託された。そして12月22日、精製に成功して量産化体制が整い、1か月1kg(1万人分)を目標に生産開始。また雑誌『科学朝日』に記事を寄稿する。

生産されたペニシリンは軍需優先だったが、東京大空襲や原爆の被害者の治療にも使用された。ところが1945年5月25日の東京空襲で萬有製薬目黒工場がほぼ全焼。翌日、政府は陸軍の作業部隊を投入し、ペニシリン製造に必要な資材や機械類を回収。軍用トラックで大崎駅まで運搬したのち、貨車で岡崎工場に移送。以降は終戦まで岡崎工場を拠点に製造された。

薬物アレルギー反応

ペニシリンは細菌に特異的に毒性を示す一方で人体には影響がないと考えられていたことから、“Magic bullet”(魔法の弾丸)の一つと思われていた。しかし、1956年、ペニシリンを投与された患者が死亡したことをきっかけにメディアで大きく取り上げられ、社会問題となったことで一変する。このことは「ペニシリンショック」と呼ばれ、日本の薬害の最初期の事例として取り上げられることがある。患者だけでなく、ペニシリンを過信していた日本の医療関係者に大きな衝撃を与えた。

医薬品はその多くが低分子量であり、通常そのままでは抗原性をもたずアレルギーの原因とならない。しかし、生体内でアルブミンなどのタンパク質と結合すると、抗原性を獲得してアレルギー反応を引き起こすことがある。もし、ペニシリンが結合したタンパク質に対して特異的なIgE抗体が産生された場合、再度ペニシリンを投与した際に、免疫細胞が活性化してI型アレルギー反応を起こす。症状は蕁麻疹や皮膚の発赤といった皮膚症状が最も高頻度に発現するほか、粘膜の腫脹による口内違和感、動悸、息切れなどがある。重篤な場合は血管拡張によって血圧が低下しショック状態に陥り、不整脈や呼吸困難を起こし死亡する。ただし、これはペニシリンに限った話ではなく、ほかの多くの化学物質で起こりうることである。アレルギー反応を比較的引き起こしやすい医薬品として、ペニシリン以外にセフェム系抗生物質、テトラサイクリン系抗生物質、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が知られている。

欧米では1949年にペニシリンが抗原性を獲得しうることについて報告されており、日本でも1951年ごろからアレルギーの研究がなされ、研究者によって警告されていた。1955年には多くのペニシリンショックの症例が厚生省に報告されたが、当時は副作用を公表することに消極的で、医薬品添付文書への記載などの対応はなされなかった。そして1956年、東京帝国大学(現在の東京大学)法学部教授が、歯の治療を受けた際にペニシリンを注射されてショック状態に陥り、間もなく死亡した。法曹界の重鎮が死亡したことでメディアが大々的に報道し、その中でペニシリンショックによって死亡した患者が100名以上いることが判明したため、社会問題となった。

かつてのペニシリン製剤は、合成の過程で生じた不純物が残存しており、純度が75%程度であった。この不純物がアレルギー反応を引き起こす要因となった可能性もある。現在、ペニシリンG製剤は高純度(99%以上)のものが製造されているためアレルギー反応を起こすことは少なくなったが、それでも1万回に数回の割合でアレルギー反応を起こしたとの報告がある。医薬品添付文書ではペニシリンG製剤によるショックの既往歴がある患者への投与は禁忌となっている。

機序

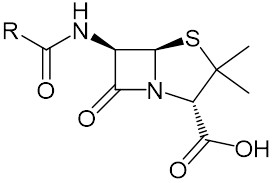

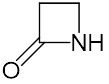

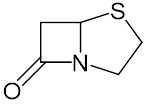

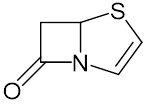

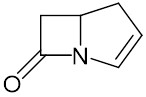

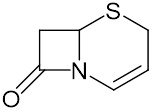

ペニシリンは、β-ラクタム環(カルボキシ基とアミノ基が脱水縮合した四員環)を有し、β-ラクタム系抗生物質に分類される。β-ラクタム系抗生物質はさらに、隣接した環構造からペナム系、ペネム系、カルバペネム系、セフェム系に細分化され、ペニシリンはペナム系抗生物質(ペニシリン系抗生物質)に分類される。ペニシリン系抗生物質は、ほかにメチシリン、アンピシリン、アモキシシリンなどがある。

β-ラクタム系抗生物質は、いずれもそのβ-ラクタム構造が作用に関係している。細菌はヒトの細胞とは異なり、細胞壁をもっている。真正細菌の細胞壁は、ペプチドグリカン(N-アセチルグルコサミンおよびN-アセチルムラミン酸が交互に結合したポリマーがペプチド鎖で架橋された網目構造)によって構成されており、ペプチド鎖の架橋形成はPBP(ペニシリン結合タンパク質)という酵素が関与している。β-ラクタム系抗生物質は、そのPBPの活性中心に作用してPBPを不活性化し、ペプチドグリカンの架橋形成を阻害して細胞壁の合成を阻害する。

耐性

β-ラクタマーゼという酵素を産生できるようになった菌(ペニシリン耐性菌)は、ペニシリンGのβ-ラクタム環を加水分解することで、ペニシリンGの作用を減弱させる。

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は、ペニシリンGをはじめ多くの抗生物質に対する耐性を獲得している。PBPの遺伝子に変異を起こしており、β-ラクタム系抗生物質が結合できないPBPを合成できるため。

抗生物質に対する耐性を獲得した耐性菌は抗生物質が効きづらくなり、感染症を治療するうえで大きな問題となる。薬剤耐性菌を生み出してしまう背景には、たとえば医師による抗生物質の安易な処方、薬剤師による服用意義の説明の不徹底、患者によるノンコンプライアンス(薬の服用を患者の判断で中止するなど)がある。

備考

1940年代、エジプト出身でイギリス国籍の生化学者ドロシー・ホジキンは、X線結晶構造解析(X線回折法)によりペニシリンの絶対構造を決定した。音波や電磁波などの波は回折という性質をもつ(波に対し障害物が存在していても波は障害物の後方に回り込んで伝達する)。電磁波の一種であるX線も、この性質をもつ。これを利用して結晶質の構造を調べる手法がX線結晶構造解析である。ホジキンは、ペニシリンやビタミンB12の構造を決定した功績により1964年にノーベル化学賞を受賞した。

ペニシリンは水溶液中で加水分解する。よって、ペニシリンの注射剤(注射用ペニシリンGカリウム®)は結晶または結晶性の粉末として製造されており、投与時に調製する。また、ペニシリンを加水分解して得られるペニシラミン(メタルカプターゼ®)は、銅などの重金属とキレートを形成してその水溶性を高める。よって、銅の蓄積に起因する肝レンズ核変性症(ウィルソン病)や重金属中毒の治療薬として用いられる。また、免疫複合体のジスルフィド結合を解離させる作用があるため、関節リウマチの治療薬としても用いられる。ただし、オーラノフィン(リドーラ®)、金チオリンゴ酸ナトリウム(シオゾール®)のような金製剤との併用は重い血液障害を引き起こすため禁忌。

ペニシリンGの「G」が何に由来するのかについては、諸説あるようだ。“Gold standard”(ゴールドスタンダード:基準となる物質であるため)、“Gram-positive bacteria”(グラム陽性菌に有効であるため)などが考えられるだろうか。ペニシリンGカリウム - YAKU-TIK ~薬学まとめました~ では、“Gelacillin”や、“Streptococcus Pneumoniae, groups G”という説も挙げられている。

では、“Gelacillin”や、“Streptococcus Pneumoniae, groups G”という説も挙げられている。

関連動画

PCについて詳細にまとめられた動画。

26:32からPCの解説がある。

薬剤耐性菌に関する動画。

『JIN-仁-』ではPCの精製が行われる。

関連項目

- 医学 / 薬学

- 医薬品

- 細菌

- 気管支炎

- アレルギー

- ノーベル賞

- 20世紀で最も重要な100人 - アレクサンダー・フレミングが選ばれている。

- 2月12日 - ペニシリン記念日。1941年にPCの臨床試験が行われ効果が確認された。

- P・クリソゲヌム - PC発見に繋がったPenicillium chrysogenumの記事。

- コウジカビ - PCを産生するAspergillus nidulansに関する記述がある。

- 遣独潜水艦作戦

- JIN-仁- - 江戸時代を舞台とした作品。主人公がPCの精製などを行い医学を進歩させる。

- アルブミン

- サリドマイド - 1960年代に薬害(サリドマイド胎芽症)を引き起こした医薬品。

- クロロキン - 1960年代に薬害(クロロキン網膜症)を引き起こした医薬品。

- 化合物の一覧

- 医学記事一覧

脚注

親記事

子記事

- なし

兄弟記事

- 3

- 0pt